「由良成繁」公を訪ねて「金山城」へ‥。

「金山城跡ガイダンス施設」に寄り知識を蓄える。

「由良成繁」公は主君の「岩松守純」からここ「金山城」を奪った。いえゆる下剋上である。そして姓を「由良」に改める。これは戦国大名として独立したことを表明するためであった。その後は生き残りをかけるため「北条氏」と「上杉氏」の間にあって何度も離反と接近を繰り返しながら「金山城」を堅固な城へと要塞化していく。その様子はこの城を取り巻く「石垣」の数からも伺える。

その堅固な「金山城」へはここから入城。

この城の特徴はやはり石。「堀切」の底も石を敷いている。この辺りは「西矢倉台」と呼ばれる場所。

合わせて2本の「堀切」で敵の侵入を防いでいた。

「西矢倉台」から城の中心に向かうには、この「桟道」を使った。非常時にはこの橋を壊し敵の侵入を防ぐ。

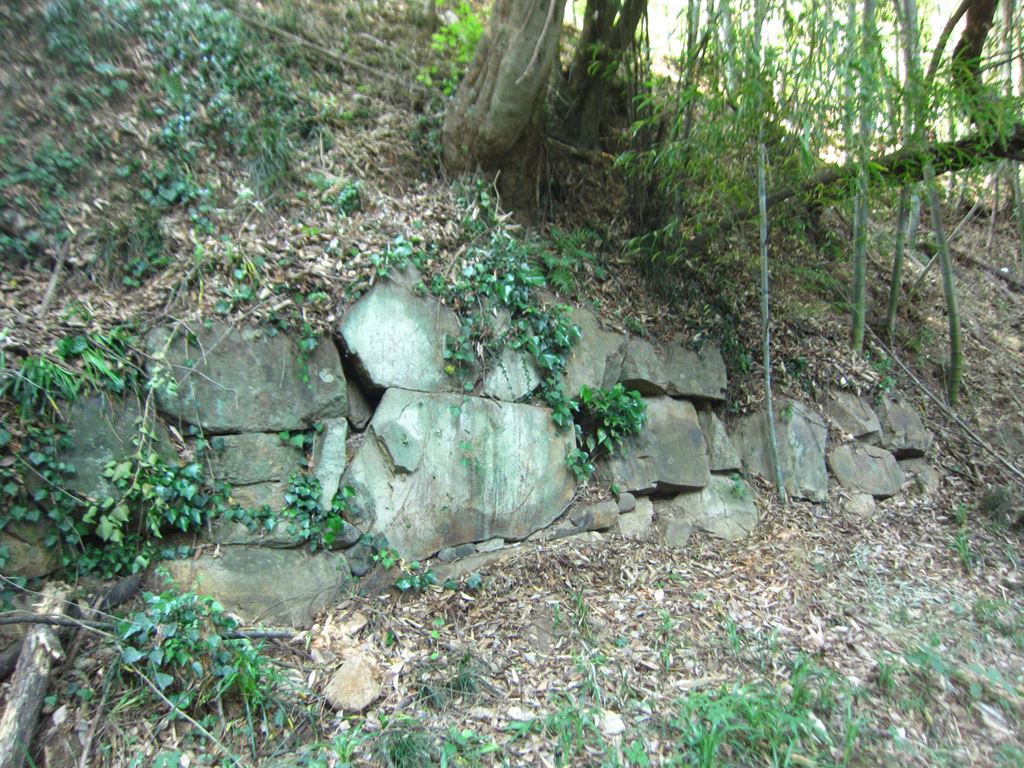

いたる所に「石垣」が残る。

驚愕するのは岩盤を人工的に削ったこの「物見台下堀切」。

「物見台下虎口」。石垣の多さに圧倒される。

「ガイダンス施設」に展示されていたジオラマの同場所。左上に「物見台」がありその下に「物見台下堀切」。その横が「物見台下虎口」。

「物見台」から下にある「虎口」を望む。

「物見台」。当時は監視するのにもっと高かったろうが現在でも十分、体感できる。

「金山城」一の大きさを誇る「大堀切」。「大手虎口」手前にある。

「月ノ池」。同じく「大手虎口」手前にあり水が豊富にある事を伝える。

「大手虎口」。ここを抜けると「石畳」と「石垣」が威圧感を与える。

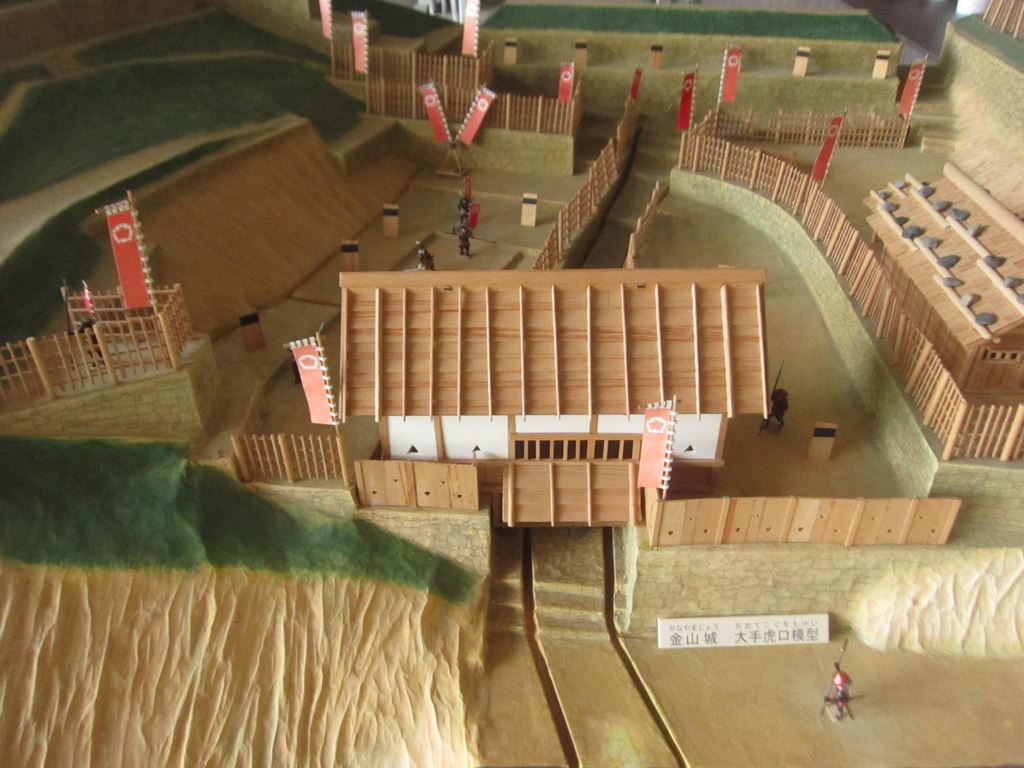

「ガイダンス施設」に展示されているジオラマの同場所。

かつてこの石垣の上に「大手門」が存在した。

「金山城」は「土塁」を築いたうえに「石垣」をのせる方法がとられている。「土塁」が露出しているのが分かる。

「日ノ池」。

「本丸」を護る為に築かれた「石垣」。城のほぼ全域を石で覆っていたようだ。

「二ノ丸」へ上がる石段。現在「本丸」には「新田神社」がある為、鳥居が建つ。

「二ノ丸」。

「二ノ丸」にある「大ケヤキ」。樹齢800年を誇る。

「本丸」。そこに建つ「新田神社」。

「本丸」から望む関東平野はかつて「成繁」公も見ただろう。この地はかつて中小の武将が大勢いた。そこを生き抜く為に「成繁」公は日夜、試行錯誤していたのだろうか?